أ.د: طه جابر العلواني

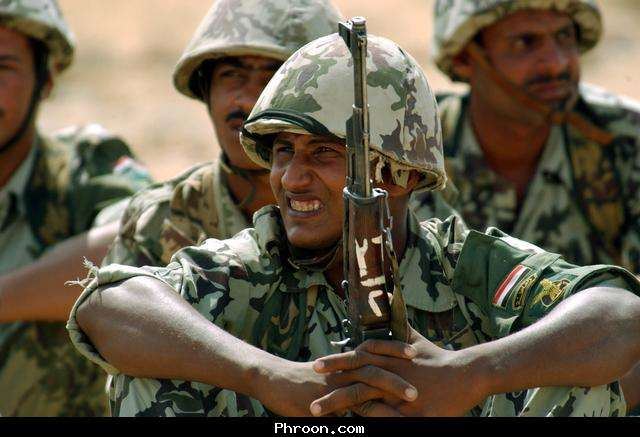

نشأت المؤسسات العسكريَّة على قواعد ما بقي لدى الأمَّة بعد تفكّكها وانهيارها، وتمزق وحدتها، وانتهاء آخر رمز من رموزها؛ وهو خلافة آل عثمان. فعلى تلك البقايا من روح الجهاد والاستشهاد وبقايا عزة المؤمنين نشأت، وأقبلت شعوبنا على الانضمام إليها بتلك الروح، وتقديم الغالي والنفيس لها، وتزويدها بأحسن ما يمكن وما يتاح من الأسلحة. في الوقت نفسه كان أعداء الأمَّة وخصومها ينظرون إلى هذه المؤسسات على أنَّها سيف ذو حدّين، يمكن أن يضر بمصالح الطامعين والمستعمرين في بلادنا، ويساعد في نهضة أمتنا وإعادة بناء وحدتها، ويمكن أن يكون وسيلة لصناعة الأنظمة البديلة، وتغريب قطاعات من أبناء الأمَّة لا يمكن تغريبها إلا بمؤسسات يسودها الانضباط التام مثل المؤسسات العسكريَّة؛ لذلك كانت للأمَّة آمالها ولشعوبنا طموحاتها، وكان لأعدائنا والطامعين في خيراتنا تصورات أخرى، تتلخص في الآتي:

أولًا: استهلاك القدر الأكبر من مواردنا وأموالنا بتكوين أسواق لترويج أسلحتهم وصناعاتهم، وبيعها لنا بأغلى الأثمان، واتّخاذ ما يلزم لجعلنا عاجزين عن استعمالها ضدهم مهما كانت الدواعي والدوافع.

ثانيًا: من فشل التعليم في تغريبهم بواسطة الجامعات وخبراء التعليم الغربيين أثناء الاحتلال وبعده بقليل، تلك الشرائح تقوم المؤسسات العسكريَّة بتغريبها؛ وذلك في ملابسها وتقاليدها، وإيجاد نوع من الانفكاك بين ذلك العسكري -الذي دُرِّب ونُشِّئ بطريقة معيّنة- وبين بيئته. وكأنَّ الخبراء الأجانب كانوا يريدون تفكيك النظام القبليّ والروابط الأسريَّة ببناء نظم للعلاقات بديلة، بحيث يَحُل قائد الوحدة بالنسبة للجندي محل شيخ العشيرة أو كبير الأسرة الممتدة، وتتغير الولاءات ونظم الطاعة. وبذلك يمكن تغيير النظام الاجتماعيّ، ومنظومة العلاقات كلّها لدى شعوبنا، وتفكيك منظومات العلاقات التي كانت قائمة في مجتمعاتنا التقليديَّة. وفي الوقت نفسه تكون هذه المؤسسات وسيلة لإفراز قيادات لشعوبها بدلًا من قيادات تكون قد شاخت أو أصبحت عاجزة عن إدارة الشأن السياسيّ في بلدانها؛ فتقوم هذه القوات بانقلابات تصنعها -خشنة أو ناعمة- كبدائل عن السلطة تعيد الانضباط إلى الشعوب.

وبعد بروز الحركة الصهيونيَّة كفاعل حقيقيّ في المنطقة، ونجاحها في استلاب فلسطين وإقامة دولة إسرائيل تعالت الأصوات بضرورة تدعيم الجيوش العربيَّة، والعناية بها، والتوسع في مؤسساتها؛ وذلك لوجود تهديد صهيونيّ دائم يصلح أن يكون مسوّغًا لقبول تلك الدعوات، وتم تجاوز وتعطيل مشاريع الإعمار والتنمية والزراعة والصناعة لتوفير الأموال اللازمة للقوات المسلحة، وتزويدها على الدوام بأحدث الأسلحة في الترسانة الغربيَّة أو الشرقيَّة. وقد اعتبرت بطولة كبيرة حسبت لعبد الناصر في كسر احتكار الغرب لتزويد مصر بالسلاح، ولكنَّ السلاح هو السلاح؛ سواء اشتريناه من الغرب أو غيرهم؛ فإنَّ مصانع الأسلحة التي لا تتوقف والخبراء والمهندسين الذين يجرون أبحاثهم ودراساتهم لتطوير الأسلحة يأتون كل بضعة أيام بجديد. فإذا اشتريت بندقيَّة مداها مائة متر فبعد ستة أشهر قد تفقد قيمتها وتصبح وكأنَّها عصا لا تأثير لها حينما يخرج من مصانع السلاح بندقيَّة جديدة مداها مائة وعشرون أو مائة وخمسون مترًا. وكذلك الحال بالنسبة للصواريخ والمدافع والدبابات، وكلّما برز متطوِّر أو جديد ألغى ما قبله، فتتحول الأسلحة -التي تنفق عليها بعض بلداننا خمسًا وستين في المائة من مواردها- إلى مجرد كميَّات من الخردة لا قيمة لها إلا في الحوادث الداخليَّة. يحدث هذا عندما تواجه تلك المؤسسات شعوبها العزّل، وربما يصلح النظام السوريّ ونظام بغداد الذي سبقه أمثلة جيدة لذلك الذي ذكرنا، وصار الناس يرددون مع الشاعر القديم:

| أسد عليّ وفي الحروب نعامة | ربداء تجفل من صفير الصافر |

ذلك هو الحال في معظم بلداننا، والحروب التي فرضت علينا أو خضناها تجاه أعدائنا ومغتصبي أراضينا خسرنا معظمها مثل 56 و67، اللهم الاستثناء الوحيد وهو ما تحقق في الصفحات الأولى من حرب أكتوبر، حيث كان العبور في حد ذاته انتصارًا ولا شك، واليوم وقد مر ذلك القرن بكل ما فيه، ودخلت بلداننا مراحل جديدة، فلم تستعد سوريا الجولان بكل قواتها المسلحة، ولكن عرفت كيف تدمّر بقواتها تلك سوريا، والشعب السوريّ، وما قد يكون بقي من بنى تحتيَّة قديمة متهالكة. وهذا العراق قد تفكَّك وتمزَّق، وترسانة الأسلحة التي فيه تفرقت بين الفصائل المختلفة والميليشيات المتناقضة المتضاربة، ودمَّرت تلك الأسلحة المتطورة التي أنفقوا عليها كل أموال العراق، وصادروا رفاهيَّته في الحاضر والمستقبل، وجعلوه مدينًا إلى أكثر من خمسين سنة قادمة فيما لو عاد العرق عراقًا وتم توحيده من جديد. وتلك الأسلحة المتطورة التي أنفق النظام عليها كل أموال العراق وما اقترضه من إخوانه وجيرانه والدول الأجنبيَّة؛ قاتل بها الشعب في الداخل، ثم قاتل إيران لثمان سنوات، ثم اقتحم الكويت ودمّر فيها ما دمّر، وكاد يقتحم المنطقة الشرقيَّة من المملكة السعوديَّة لولا لطفه تعالى.

إذًا هذه الأسلحة كلّها مصوّبة إلى غير مواقعها، ومدمّرة لشعوبها، وعاملة على إحداث كل أنواع التخريب فيها. من هنا نعتبر أنَّه قد آن الأوان لإعادة النظر فيما يسمى بالعقيدة العسكريَّة ووظائف الجيوش. فالأمَّة في حاجة إلى جيوش سلام، تستثمر الانضباط العسكريّ الذي لا يتوفر للمدنيين ولا للشركات المدنيَّة لإعادة إعمار كل بلد، وتسديد شيء من الدَيْن لهذه الشعوب التي أعطت دماء قلوبها لجيوشها. فنحتاج إلى استراتيجيَّات لبناء جيوش سلام، توظِّف الروابط العسكريَّة والانضباط لبناء مؤسسات المجتمع المدنيّ وما تضطلع به من وظائف مثل إعادة بناء شبكات المياه، وشبكات الصرف الصحيّ، وبناء الجسور، وتعبيد الشوارع، واستصلاح الأراضي، وتدريب أبناء الشعب على مختلف الحرف؛ من نجارة وحدادة وسباكة وكهرباء وزراعة وصناعة. وذلك بإيجاد جيوش سلام تعيد بناء بلدانها، وتساعد جيرانها، وتخرج عمَّالًا فنيين قادرين على المنافسة في سوق العمل.

فبدلًا من أن يقضي المجنَّد سنتين أو أكثر ليتعلم كيف يُحيّي ضباطه وقادته، ويطيعهم في كثير من الأمر؛ نريده أن يتعلَّم على أيديهم -إضافة إلى الانضباط- الصبر على التعلُّم، والصبر على العمل، والصبر على تنميَّة البلاد وإصلاحها وإخراجها من دوائر الأزمات الاقتصاديَّة أو الفقر والحاجة. ولا أحد يستطيع أن يفعل ذلك بكفاءة وقدرة ويوفر كل الأسباب مثل الجهات العسكريَّة، كما ينبغي أيضًا على الجيوش والمؤسسات العسكريَّة أن تؤدي الأدوار اللازمة في مشروعات إعادة البناء الحضاريّ لكل شعب من شعوب المنطقة؛ لتكون لدينا جيوش غير قابلة لأن تكون جزءًا من الطاقات المعطلة أو جزءًا من البطالة المقنَّعة. بل تكون أكثر قطاعات الأمَّة فاعليَّة وقدرة على التدريب والتكوين، فهو جيش للسلام في حالة السلم، يقود الشعب كلّه نحو الإعمار والتنمية والزراعة والصناعة وإيجاد الحياة الأفضل لجميع المواطنين، وهو جيش مُهيَّأ ومستعد للحرب لو فرضت عليه ولم تستطع السياسة أن تجد سبيلًا لتلافيه.

والله -سبحانه وتعالى- وليّ التوفيق.