أ.د.طه جابر العلواني

إنّ هناك – أمة مسلمة – تم تشكيلها بوحي إلهيّ ومنهج قرآنيّ حتى غدت خير أمَّة أخرجها الله – تبارك وتعالى – للبشريّة نموذجًا ومثالاً تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتؤمن بالله. وبهذا الوحي بنيت قيمها العليا الحاكمة وهي “التوحيد، والتزكية، والعمران” ثم مقاصدها الشرعية بمستوياتها المتعدِّدة من ضروريّات وحاجيّات وتحسينيات تستند – كلُّها – إلى دعائم الوفاء بالعقود، وحفظ العهود، والقيام بالعدل، وتحقيق القسط، وأداء الأمانات إلى أهلها، والتسوية بين الناس، والقيام بواجب الاستخلاف. وعلى هذه الدعائم استطاعت أن تؤسِّس حضارة عدّها مؤرخو الحضارات أهم حضارة شهدتها الأرض من حيث إنسانيَّتها وانفتاح نسقها، وتجاوز حالات الغرور والاستعلاء الذاتيّ أو العلو في الأرض، أو الفساد فيها.

وبذلك أمكن التمهيد لعالمية تقوم على قيم الهدى والحق، والعدل، تنظر للإنسانية – كلّها – على أنّها أسرة واحدة ممتدة انحدرت – كلها – من أبوين خلق الله -تبارك وتعالى- منهما كل البشر. وأن تكوينه وجعله – جل وعلا – البشر شعوباً وقبائل ذات ألوان مختلفة، ومواقع جغرافية متباينة، ولغات وألسن متعدّدة إنَّما كان ذلك – كلُّه – لتحقيق التعارف والتآلف ثم التعاون على إعمار هذه الأرض وإقامة الحق والعدل فيها ونشر الخير في أقطارها، وتجنبيها كل عوامل الفساد والاضطراب وسفك الدماء، فتلك مهمة هذا النوع البشري. ومن أجلها اسُتخلف البشر في الأرض، وتلك هي الأمانة التي اؤتمن عليها الإنسان وبها استحق تحمّل مهمّة الاستخلاف.

ولقد أوضحت الرؤية الكلية –التي رسمها القرآن المجيد- لهذه الأمة أن مهمة البشرية – كلها – هي مهمة واحدة هي الخلافة في الأرض، و”الاستخلاف” بمثابة عقد إلهيّ بين الله والبشر في هذه الأرض ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ (البقرة:30) وبقبول هذا العقد حمل الإنسان الأمانة فيها ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ (الأحزاب:72) فالإنسان المستخلف هو المؤتمن بما منحه الله من عقل وطاقات وحرية واختيار على كل ما في الأرض وما عليها من موجودات بالإضافة إلى الأرض نفسها ﴿هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ (هود:61) فالإنسان في رؤية الإسلام الكليّة هو المسئول عن حماية كل ما في الكون، ووضعه باتجاه الغاية التي خلق الحق الخلق من أجلها، ثم قيادة قافلة التسبيح للحق تبارك وتعالى. تلك القافلة التي تنتظم كل مخلوق في إطارها ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ (الأنعام:38) ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ (الإسراء:44).

وقد قامت هذه الأمة بأمر الله وعليه فترة من الزمن، وأقامت العمران الإسلامي على ذلك، ثم طال عليها الأمد وأصابها ما يصيب الأحياء كلها ﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ (آل عمران:140) فتراجعت حضارتها، وتوقفت عن مواصلة مسيرتها المتقدمة تلك، فلم تستطع بعد ذلك المحافظة على وحدتها القائمة على التأليف الإلهيّ بين قلوب أبنائها؛ وفقدت مؤهلات البقاء في موقع “الخيريّة” الذي احتلته، ولم تستطع الاستمرار في موقع الوسطيَّة الذي اختيرت له، ولا المحافظة على منصب الشهادة الذي انتدبت له: فخسر العالم بذلك خسارة كبرى لم تستطع البشرية تعويضها حتى اليوم. فقد خسرت البشرية بتراجع “أمة الإسلام” الشاهد عليها الذي يمكن أن يحسم بحضوره وشهادته ما قد يقع بين البشريَّة من خصومات واختلافات، ويمنع ما يمكن أن يقع فيها من بغي وظلم وعدوان، ويريها الحق حقاً لتتبعه، ويريها الباطل باطلاً لتجتنبه، ولقد خسرت البشرية بتراجع هذه الأمة الشاهد الذي يقوم على حماية القيم، وحراسة الأخلاق والشيم والمحافظة على تراث النبيّين، وعلوم المرسلين فيبيِّن للناس ما نزِّل إليهم، ويوضح وجه الحق أو الصواب في الذي هم فيه يختلفون.

كما خسرت البشرية بتراجع “أمة الإسلام” النموذج الحي الذي يمكن أن تقتدي به، وتهتدي به سائر الأمم، لتقوم كونيَّة البشريّة، وعالميَّتها حين تقوم على قيم الحق والهدى والنور والتوحيد والتزكية والعمران، ووحدة الخليقة في أسرة ممتدة واحدة، ووحدة الأرض بيتًا واحدًا عامرًا لإيواء البشريّة كلّها. لا تنال من وحدته مقاييس الاستكبار والاستعلاء في الأرض والاستعمار التي يمارسها القادرون ضد المستضعفين فيضلونهم عن السبيل بقيم زائفة موهومة، وخرافات سموها زوراً وبهتاناً “نبوءات” وأضغاث أحلام نعتوها بأنها “إلهامات” وموروثات وثنيّة “هلينيّة وإغريقيّة ورومانيّة” اعتبروها أعلى ما وصلته البشرية، وأهم ما أنجزته الإنسانيَّة!! أما تراث الأنبياء والمرسلين فهو عندهم ميدان للتسلية وتجنيد العامة، واستنزاف أموالهم وطاقاتهم، وإشغالهم بالذي هو أدنى في نظرهم. تلك بعض ما خسرته البشرية بتراجع “أمّة الإسلام”.

إن البشريَّة قد فقدت منذ ذلك الحين القطب الهادي في ظلمات البر والبحر، والشاهد الأمين، والهادي والرائد الصادق الأمين. أما خسارة “أمة الإسلام” لنفسها وفي نفسها فهو أمر يجل عن الوصف. فمن يسهل عليه وصف ما حدث في هذه الأمة من فتن وبدع وانحرافات أدّت إلى تفريطها بتراث النبيّين والمرسلين الذي جدّده محمد بن عبد الله، عبد الله ورسوله -صلى الله عليه وآله سلم – وأورثه هذه الأمة ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (فاطر: 32). وترك لها مهمّة حفظه وحمايته والشهادة به على الناس كافّة.

وإذا كان الله قد ضرب لبني إسرائيل مثلاً في قوله تعالى ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (الجمعة:5) فإن المسلمين للأسف الشديد قد حملوا القرآن ثم لم يحملوه إلا فترة من الزمن ثم سارعوا إلى هجره وتخلوا عن حمله حمل المصطفين لحمل رسالات الله، الأمناء عليها. وحرموا تدبّره وتعقله وتفهمه والتفكر فيه وترتيله وتلاوته حق تلاوته، وكأن ذلك –كلّه- شأن اختص به عصر رسول الله – صلى اله عليه وآله وسلم – حيث كانت آيات الكتاب تنزل على قلب رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – وهو يبلّغ ما أنزل إليه، ويجمع أصحابه على آياته ويبيِّنها لهم قولاً وفعلاً وتقريراً ويحولها إلى سلوك عمليّ وممارسة حياتيّة يحيون بها، ويعيشون عليها. فأيّ مثل يمكن أن يضرب لأولئك الذين حمّلوا القرآن ثم لم يحملوه؟ وأين التوراة من القرآن الحامل لتراث النبيّين كافّة، والنازل ليكون هدى للبشرية كافّةً في سائر عصورها وكل أماكنها؟.

إن المثل الذي ضرب لبني إسرائيل أقل بكثير ممّا تستحق هذه الأمة أن يضرب لها مثلاً؟ فقد حمِّلت هذه الأمة القرآن ثم لم تحمله، وتجاوزته إلى ما ظنت – واهمة- أنّه أيسر منه وأسهل، وأبعد عن الإجمال والاحتمال والإطلاق والتعميم. متوهمة أن هجره والاشتغال بسواه أحوط كما سوّلت للبعض أنفسهم أن غيره يكون الخطأ في فهم دلالته، والمراد به خطبه أقل خطراً، وأبعد عن المسؤولية. أما الخطأ فيه فخطبه أخطر وأكبر. ومهما كانت تلك التعلاّت فإنَّه ما من سبب أو تعلّة يمكن أن تقبل لتسويغ هجر كتاب الله – تعالى – أو إهماله، أو اتخاذه عضين، أو مجرد شواهد مؤيدة لما يذهب إليه الفهم البشريّ سواء أكان فهم مجتهد أم مقلد.

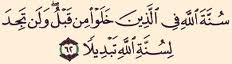

إنّ الأمم التي من الله عليها باصطفائه وبرسالاته، لا يسعها بحال أن تتخلى عن الرسالة التي ما اصطفاها الله –تعالى- إلا لتحملها. وإنَّ وحدتها وتآلفَ قلوب أبنائها، وعزّها وقدراتها وفاعليّتها، وتماسك بنائها يتوقف على تمسّكها بما أنزل إليها، والتزامها التام به، واعتصامها بحبله تلك سنّة الله في هذا النوع من الأمم ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلا﴾ (الأحزاب:62) ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلا﴾ (فاطر:43). فهي –آنذاك- تصبح مثل ذلك الذي ضربه الله لنا مثلاً في كتابه العزيز؛ حيث قال: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ*وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (الأعراف:175-176) وقال تعالى: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ (المائدة:14) وقال في قوم موسى –عليه السلام- الذين نسوا حظًا مما ذكروا به –أيضًا، وحرّفوا الكلم عن مواضعه، وجاهروا بالمعصية، وقتلوا الذين ينهون عن السوء: ﴿وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ (المائدة:64). فالأمم التي حظيت بشرف التكليف بالقيام بمهام النبيّين والمرسلين عند غيابهم، واصطفاها الله –تعالى- لذلك من بين خلقه –قدّر الخالق –تبارك وتعالى- لها، وسائل تكوينها: فهي تصنع على عين الله –تبارك وتعالى- فهي صنعته المباشرة في ذاتها- ومقوّمات وجودها، وأدوات انتصارها، وعوامل انهزامها، ودعائم بنائها ورقيِّها، ودركات تراجعها، وأسس وحدتها، وآليّات تفرُّقها. وذلك لا يعني أن الله -جل شأنه- يفرض عليها جبريَّة فوقيّة لافكاك لها منها، بل لأن ذلك التكوين ينسجم ومقتضى العهد بين الله وبينها، والميثاق الذي واثقت به وعليه، فمن نكص فإنّما ينكص على نفسه.

وحين يطول على أمَّة من هذا النوع الأمد وتقسو منها القلوب كما حدث لبني إسرائيل وللأمَّة المسلمة تتوهَّم أن اصطفائها مطلق غير مشروط، وأنَّه ضربة لازب بقطع النظر عن إخلالها بشروط ذلك. وقد تستهين بتلك الشروط فتخترع شروطًا ومواصفات بديلة من خيال انحرافاتها، فقد تدّعي أن اصطفائها قد تمّ بناءً على تبنٍّ إلهيّ وحبٍّ خاصٍّ وانتماء مميَّز له –جل وعلا- بل وحاجة منه إلى ذلك الشعب- كما حدث لبني إسرائيل إذ قالوا: “نحن أبناء الله وأحبّاؤه”. أو لمكانة نبيِّها ومقامه عند الله. وقد تقلب كثيرًا من الموازين لمعالجة الفراغ النفسيّ، والتقليل من أهميّة الانحراف وخطورته، فتنمي أفكار الخيريّة باستحقاق وبدونه، وتتعلق بالتوسُّل المشروع وغيره، وبالشفاعة والكرامات وما إلى ذلك لتطمئن نفسها بأنَّها لن تفقد الموقع أو المكانة ولو فقدت شروط تبوُّئه. وعند ذلك تظهر طرق للتديُّن المغلوط أو المنحرف، وتلك هي البدع التي لم تكن لتظهر لو كانت الأمَّة ما تزال ممسِّكة بالكتاب، وتقيم الصلاة، وتبرز ظواهر مرضيَّة كذلك يتوهم الكثيرون أو يوهمون أنفسهم بأنّها ظواهر صحَّة تامة وعافية ونموّ.

فالنظم الماليّة إنتاجًا وتوزيعًا واستثمارًا، وتصرفات بفائض القيمة، والموارد الطبيعيَّة، ووسائل العمران تختزل إلى مجموعة من العقود تغلب عليها الصفة الكليّة، مثل “عقد المرابحة للآمر بالشراء وعقود أخرى تقوم عليها “البنوك الإسلاميَّة” اليوم كما إنّ “السياسة الشرعية” التي هي رعاية شئون الناس كافَّة، باختيارهم الحر المباشر لمن يقوم على ذلك، والمؤسسات التي تحقق ذلك الهدف تصبح مجرد شعارات وشارات وتطبيق للعقوبات على المقدور عليهم من المستضعفين، وذلك مبلغهم من العلم بالإسلام وتطبيقاته، وتبرز ظاهرة “الانتشار السرطاني” لما يسمّى “بفقه المخارج والحيل” و”الفقه الملفَّق”.

ونظم التربية والتعليم وبناء الإنسان المزكّى القادر على القيام بمهام العمران بكل متطلباته تختزل إلى المناداة “بالتأصيل الإسلاميّ للعلوم، وتوجيه العلوم وجهة إسلاميَّة”، وربّما “إسلاميّة المعرفة”.

وهكذا يحل الشعار محل الأصول والأركان، ويصبح القول المجرّد بديلاً عن العمل الجاد، وتصبح الصور بديلاً عن الحقائق، وينسى الناس الله فيُنسيهم أنفسهم. وحين تبلغ الأمَّة المصطفاة هذا الدرك الهابط، والهوّة السحيقة لا يمكن لها أن تسترد عافيتها إلا باكتشاف خصائصها الذاتيَّة من جديد، ورصد عناصر تكوينها الأساسيّة بدقة، ثم بناء مسيرتها نحو النهوض من جديد، والعودة إلى المستوى الأول الذي كانت عليه على أساس من ذلك –كلّه- ولكنّ

العين تنظر ما منها ما دنى ونأى **** ولا ترى نفسها إلا بمرآة

وليست كل مرآة تصلح لهذه الرؤية؛ إذ المرايا أنواع؛ ولذلك فإنّ المرآة المطلوبة لترى الأمَّة بها نفسها مرآة موجّهة، ومسدّدة بحيث لا ترى الأمّة فيها الصور الظاهرة والرسوم البارزة فحسب، بل هي مرآة قادرة على النفاذ إلى ما وراء الصور لمعرفة آثارها في تلك الصور فهي مرآة علم ومنهج ونظر، تعرف كيف تكشف للأمَّة علل الظواهر، وأسباب بروز بعضها وخفاء بعضها الآخر. ثم تهيئ الرائي لسبل ووسائل تغيير تلك الظواهر، وكيفيَّة مغالبة أسبابها وعللها، وما من مرآة صقيلة ناصعة تحمل هذه الخصائص كلها سوى “مرآة الوحي”.

لقد وصف الله –تبارك وتعالى- بني إسرائيل وهم أمّة اصطفاها الله قبلنا، وفضلها على العالمين حين لم يستقيموا في فهم التوراة، ولم يعدلوا في الوفاء بما جاءت به وتنفيذه، ولم يفعلوا ذلك –أيضًا- مع الإنجيل حين جاءهم به عيسى مصدّقًا لما بين يديه من التوراة، فضرب الله –تعالى- لهم مثلاً بالحمار يحمل أسفارًا.

والحمار لا يستطيع أن يبني مع الكتاب أيّ كتاب علاقة قراءة أو كتابة أو فهم أو فقه أو تأمُّل أو تدبّر، ولا يعرف شيئًا عن كيفيَّة إقامة الكتاب، والاستقامة على ما جاء فيه؛ ولذلك فإن علاقته بالكتاب لا تتجاوز الوزن والثقل والخفة الماديَّة، أمَّا مضمون الكتاب فلا علاقة له به؛ ولذلك فقد ضرب الله –عز وجل- مثلاً لطريقتهم في فقه ما أنزل إليهم بذلك الأمر الواضح الجليّ “ذبح بقرة” فإذا بهم ينشغلون لدرجة الاستغراق بتفاصيل كانوا في غنى تامٍّ عنها حتى كادوا يصلون بالأمر إلى حد التكليف بما لا يطاق، والعجز عن تنفيذه: ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ (البقرة:7)، وبذلك بنوا منهجًا “لفقه بقريّ” قائم على الاستغراق في تفاصيل وجزئيّات بعيدة تمامًا عن مقاصد الشارع من الأمر وحكمته الظاهرة والكامنة من الأمر به.

ومن المؤسف أن المسلمين الذين ساق الله –تعالى- لهم هذه القصص والأمثلة ليحذِّرهم من الوقوع فيما وقعت به الأمَّة التي تم اصطفاؤها قبلهم، وإذ لم يسعفها “فقهها البقريّ” أن تدرك أن هذا الاصطفاء كان منوطًا بخصائص وصفات وأفعال وتصرفات تأتي وتزول، وتوهمت أن هذا الاصطفاء كان ذاتيًّا لوحظ فيه نقاء الدم وصلة النسب بإبراهيم وإسحاق ويعقوب، بل جاوز غرورهم بهم ذلك ليزعموا أنّهم “أبناء الله وأحبّاؤه”: وقع القول عليهم، ونسخ اصطفاؤهم ومحيت آيتهم، وكلّفوا باتّباع من هو أولى بإبراهيم وبنيه منهم: ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ {31} ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ (فاطر:31-32).

وكان المتوقّع أن الأمّة التي كانت آخر الأمم المصطفاة والتي خلت من قبلها المثلات، وسبقت لها الدروس ألاّ تسقط في شيء مما سقط من سبقها فيه: فلا تحمل الكتاب الذي أورثها الله إيّاه حمل الحمير ولا تجعل من فهمها له، وفقهها فيه فقهًا بقريًّا أو فهمًا ثوريًّا. بل فقه بشر ذوي ألباب اعتادت عقولهم على النظر والتأمُّل والتدبُّر في ملكوت السماوات والأرض، وتدرَّبت من خلال ذلك على الميز بين الحق والباطل، والخطأ والصواب وإدراك المقاصد والعلل والأسباب ومعرفة غايات الحق من الخلق، فلن تلتبس بها الهواء ولن تضيق بها السبل، ومضت الأمَّة على ذلك ردحًا من الزمن استحقت به الوصف “بالخيريَّة” وصارت نموذجًا ومثالاً، وختمت النبوّة، وكلّفت هذه الأمَّة الخيّرة بالشهادة على الناس بعد النبي الخاتم، وصار عليها أن قوم في العالم مقام النبيّين.

ولما طال عليها الأمد وقست منها القلوب وبرزت أجيال جديدة ورثت دنيا الأجداد دون أن تحمل هم الرسالة، أو ترث المهمة، وتوهمت أنّها أمّة مثل سائر الأمم يصلح لها ما يصلح لغيرها من أسباب القوة والمنعة، وتتعامل مع الأمم والشعوب بمثل ما تتعامل به تلك الشعوب والأمم، ونسيت خصائصها الذاتيَّة، ومقوِّمات تكوينها، وأسباب ذلك التكوين، واضطربت أولويّاتها، فأصيبت بكثير من أمراض الأمم التي سبقتها حتى وقع عليها القول، فهي قد حمّلت القرآن ثم لم تحمله إلا كمثل الحمار يحمل أسفارًا، وانتشر فيها كثير من “الفقه البقريّ” وتخلت عن قراءة الكون بهداية الوحي، وفهم الوحي باعتباره هاديًا مؤسّسًا للمقاصد العليا من “التوحيد” لخالق الكون و”التزكية” للإنسان المستخلف فيه، و”العمران” للكون المسخّر له لتحقيق مهمّته.

هنا كان لا بد للأمَّة أن ينفرط عقدها، ويصيبها ما أصاب الأمم التي سبقتها، وتلقى “العداوة والبغضاء” بين أبنائها؛ فتلك سنَّة إلهيّة ثابتة ماضية إلى يوم الدين: ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلا﴾ (الأحزاب:62) ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلا﴾ (فاطر:43). وحين تبلغ الأمَّة هذه المرحلة فإنّها تصبح محضنًا للمهلكات هائلاً مهيئًا لقبول سائر السلبيّات.

وقد يأزر مفهوم “الأمَّة” إلى ضمائر قلَّة من أبنائها؛ لتكون تلك الضمائر صدفة لحماية المفهوم من الضياع إلى أن يأذن الله “بلحظة تاريخيَّة” تجعل تلك الأمَّة مهيّأة لإعادة بناء ذلك المفهوم في الواقع. وتلك اللحظات التاريخيَّة نادرة خاطفة سريعة إذا لم تتعرّض الأمة لها في وقتها فقد تذهب، ولا تأتي لحظة مثلها إلا بعد عقود من السنين أو أجيال أو قرون.

وقد لا تأتي إذا لم تتعرض الأمَّة لها بالتعرّض لنفحات الله. فتستولي عليها النعرات الطائفيَّة والحزبيَّة والعرقيَّة والعشائريَّة وما إليها من نعرات ممزِّقة مفرقة مدمِّرة، وذلك انعكاس لسنّة إغراء العداوة والبغضاء بين أولئك الذين أعرضوا عن ذكر الله فأعرض الله –تعالى- عنهم؛ ولن يجتمع شمل تلك الأمة بعد ذلك إلا إذا عادت إلى الله –عز وجل- ثم إلى الوعي بذاتها، واكتشفت خصائصها الذاتيَّة، ودعائم التكوين وجدليّة إعادة التكوين والتركيب وسلكت ذلك الطريق الشاق الصعب من بداياته.

وقد يجيب بعضُ بسطحيَّة وسذاجة- لقد بُنيت هذه الأمَّة بالقرآن، وقاد عمليَّات بنائها بالقرآن رسول الله –صلى الله عليه وآله وسلم- ونحن ندعو الأمَّة إلى العودة إلى الأمر الأول، واتخاذ القرآن والسنة مرجعيَّة لإعادة البناء، كما كانا مرجعيَّة لابتداء البناء، ولكن جهودنا لم تصادف النجاح، ولم تصب الأهداف.

وجوهر “الدعوة السلفيَّة” هو الدعوة إلى الرجوع إلى الأمر الأول تشاركها في ذلك معظم الحركات ذات المرجعيَّة الدينيَّة؟!!

وأُؤكد أنّني لا أنازع في هذا لكنَّني أضع فروقًا بين رجوع ورجوع: فالرجوع الحاليّ يتجاوز الواقع الموضوعيّ أو يختزله، أو يلغيه، أو يسئ فهمه، ولذلك فإنَّه كثيرًا ما يخلق لنفسه “عالم غيب” مصطنع يقيم جدلاً بين القرآن وبينه فيجد نفسه قد صادر الحاضر باسم الماضي، وعالم الغيب المصطنع” يجعله يبحث عن لحظات “العمران” في الماوراء يتحرك في الحاضر المختلف، والواقع الموضوعيّ المتغيِّر، ولكن بتلك العقليَّة المستلبة، التي أتقنت عمليّات مصادرة الحاضر باسم الماضي؛ ولذلك صارت شعوب هذه الأمَّة تعيش بعيدًا عن السنن التي تكونت بها من ناحية، وبعيدًا عن سائر القوانين التي تكونت بها الشعوب والأمم التي نهضت وتقدمت ودخلت في إطار ما صار يعرف “بالعالم الأول” عالم الهيمنة على الطبيعة وعلى الإنسان –معًا؛ فصارت تتحكم في كل منهما وفقًا لنماذجها ومناهجها، وعالم غيبها الذي صنعته بنفسها صناعة لتتحرك على هواها ورغباتها، وتنزل على حكم الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم فلم يعد شيطانًا يتحرك من خارج بحيث يسهل كفه ورصده، ويمكن الحذر منه، والتحصُّن ضده.